秀山网讯 今年72岁的杨通顺是秀山县石耶镇青龙村半边街人。

尽管已到古稀之年,他仍有一个梦想——让黄家大院(国立八中遗址)恢复往日的气派。

因为,这不仅是青龙村悠久历史和深厚人文底蕴的有力见证,更是教育子孙后代的活教材。

给这幢古宅安块匾,为那家窗棂雕支花,就算为邻里修一修打米机,调一调音响,也乐此不疲。

10年来,杨通顺平时的修修补补,看似微不足道,却影响了身边人。

他,也是受故土影响,走出去后,又选择回归做一个“守护人”。

当导游

国立八中遗址位于青龙村便民服务中心旁,30%左右的建筑保存了下来。其中,防火墙上“双龙抢宝”图案保存最为完整。

整个图案雕工精美,嵌入墙内,气势磅礴,尤为壮观。

杨通顺现在的住处,是黄家大院的两间厢房,是解放后国家分给他家的。

清朝时期,当地黄家靠经商发家,在沙刀湾河岸建起多达24个天井的大宅。

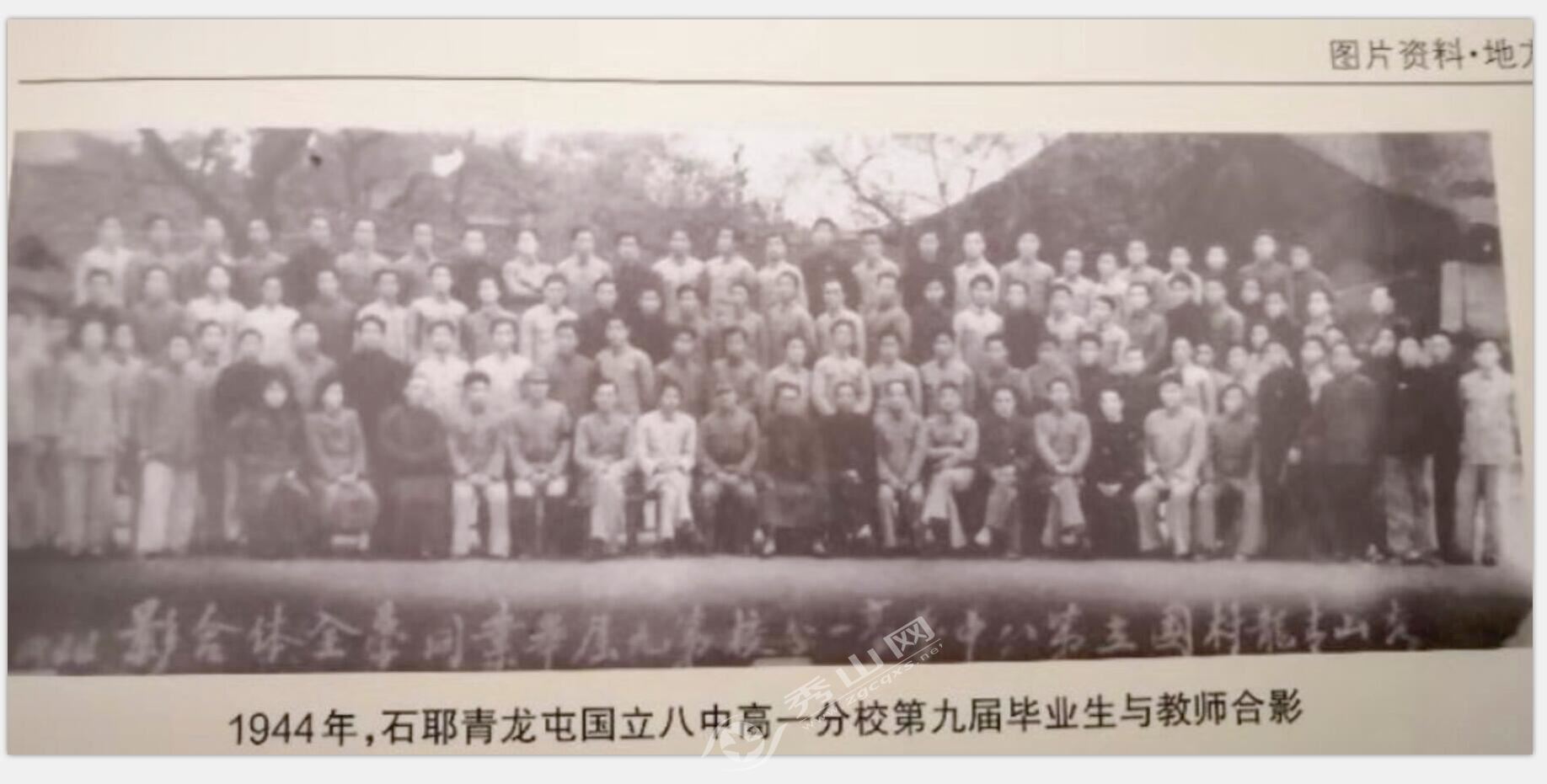

1938年初,合肥沦陷后,安徽的四所临时中学和三所中等学校奉命西迁,在湘西及川东一带,以安徽西迁各校为基础成立国立第八中学,收容流亡学生和招收当地子弟入学。黄家大院就是该校的其中一处遗址。

青龙盘踞,廿四厅堂照亮黄家院落;雏凤飞腾,八中学府启蒙华夏胸襟。

“经常有人来这里,追忆父辈在国破家亡的环境中仍坚持学习报国的峥嵘岁月。” 青龙村党支部书记陈勇说,“每次有游客来,杨通顺都会给他们当导游,介绍黄家大院,介绍国立八中,介绍青龙,介绍秀山。”

修古宅

“除国立八中遗址,青龙村还有鲁家大院、石龙等历史文物。” 陈勇说,“受当地文化的影响,我们这里历来人才辈出,今年青龙村考上重本的人数占了石耶镇的一半。”

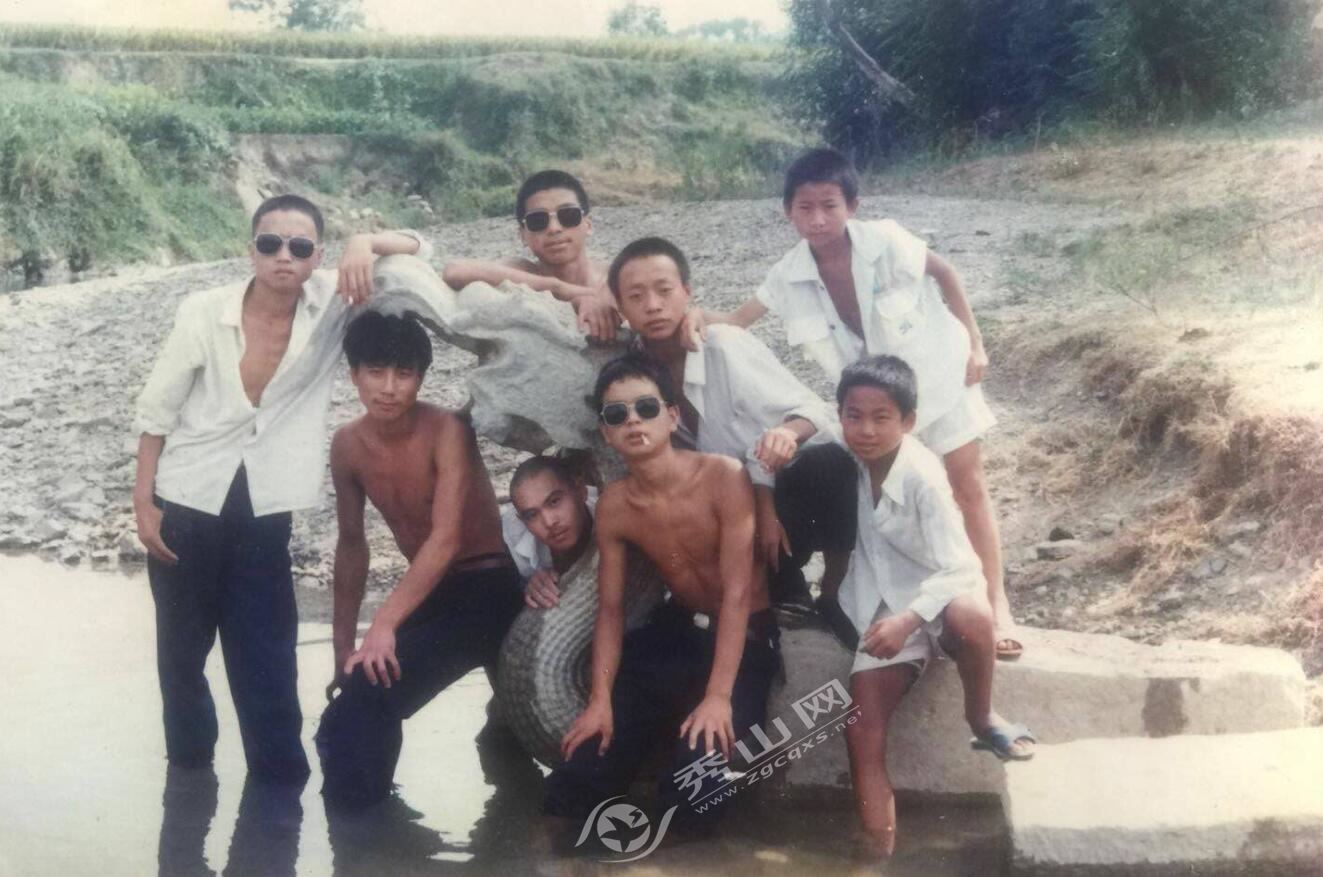

“我从小就受到当地文化的影响,想走出去,干出一番事业。” 杨通顺说,1965年,作为技术能手他随着招工单位前往四川自贡,并在他乡成家立业。

2008年,杨通顺退休,本可以在成都安享晚年,但他选择回乡守护国立八中遗址。

在诗人余光中笔下,乡愁是小小的邮票,是窄窄的船票,是矮矮的坟墓,是浅浅的海峡。

而在杨通顺心里,乡愁是青青的石板,是精致的窗雕,是霸气的“双龙抢宝”图,是清澈的沙刀湾河。

“回家时,发现很多建筑都被毁坏了,有些遗憾。”杨通顺说,但也很庆幸,约30%还保存较完好。

“修复工作复杂、耗时,且需要足够的耐心,很多人都不愿意做。刚好,我对雕刻很有兴趣,也自学了些手艺。”正好碰上青龙村古建筑修复,杨通顺便主动揽下这一重任。

深知修复工作的重要性,杨通顺丝毫不敢懈怠。

雕刻,最需要的就是心无旁骛,杨通顺经常拿起刻刀就是一整天。“很多都被毁坏了,只能根据仅存的图案,重新雕刻。”落刀几何,深凿浅雕,潜心半年之久,青龙村每家每户的门窗,终于展了新颜。

接石龙

除朴实的古建筑,青龙村闻名的要数沙刀湾河里的两条石雕青龙了。

“那两条青龙,据说是清朝康熙年间,人们为了祈福,找匠人雕刻,放入水中的,偶尔会现出水面。前些年,现出水面的龙头和龙尾被附近村民打捞起来,扛回了家中。”青龙村村支部书记陈勇告诉记者,今年夏天,一场大水之后,龙身又现出了水面。

杨通顺见状,便想尽办法要将青龙还原。

“所幸,村民扛回家的龙头和龙尾都是保存完好的。”从村民家要回龙头龙尾,拼接问题又把杨通顺难住了。

“要保持原样,就不能用水泥凝固拼接。”

最后,他不得不用钢筋和铁丝将其缠绕固定,暂时恢复了龙的原样。

“有许多来我们青龙的人,就是奔着河中的石龙去的。” 杨通顺希望,文物部门能够将这条石龙修复起来。

“守护人”

“他对村头这些老物件非常上心,经常拿起工具四处查看、修补。”

“挂牌保护的鲁世荫老宅,门匾也是他主动重新做的,以前牌子上,名字有错。”

“他啥子都会做,小到换灯泡、接电线,大到修音响、修打米机。我们有啥事情,他随喊随到,热心得很。”

……

除了保护文物,在村民眼里,杨通顺还是个“万金油”,啥都会,啥都愿意帮。

“家里电器呀、桌子板凳呀,甚至自行车、摩托车,出现什么问题,大家第一时间想到的就是找他,他也总是非常乐意。”青龙村村主任陈林说,久而久之,大家有事找杨通顺帮忙,已成为一种自然习惯。同时,在他的感染下,全村村民也形成了保护文物的意识,争当“守护人”。

“有人来村里找这些老物件,想搬走,大家都会制止。平时能在保护、修复上帮忙的,也都竭尽全力。”对于这些承载着历史文化的物件,大家都爱惜有加。

为方便加工制作,杨通顺自己建了一个工作房,斧头、锯子、锉刀、刻刀……各式各样的工具齐全。“经常会用到这些,当然要准备齐全,不然,别人来找你帮忙,你连工具都没有,那哪行?”

“回乡做这些,也算是圆了我年轻时候的梦。但保护修复文物,单靠群众的力量肯定不行。”杨通顺希望,文化底蕴深厚的青龙村能得到有关部门重视。他也将继续为这份工作,尽自己最大努力。

(记者 张韦)