秀山网讯 每逢农忙季节时,总有一群人穿梭在田野间,他们敲打着锣鼓、喊着号子,为农户加油打气。其中有一个表演最卖力、歌声最嘹亮的人,他是杨再高,一直行走在文化传承的道路上。

他是个痴人 什么都愿意学

薅草锣鼓,又称薅草号子,俗称“打闹歌”,集山歌、民歌和地方戏曲为一体,是土家族人在农忙季节集体薅草薅秧时,为驱赶凶禽猛兽、营造农忙氛围、鼓舞劳工士气、加快劳动节奏、提高生产效率而自发开展的一项以娱促工活动,是一种独特的民族民歌艺术形式。

杨再高居住的道罗村位于轿子顶山下,距离县城较远,全村总人口1680人,其中土家族、苗族占全村人口的95%。这里是秀山县少数民族民俗艺术保存较为完整的村之一,也是秀山薅草锣鼓的发源地之一。

从小在浓郁的乡村民俗氛围中长大,受祖辈的影响,杨再高耳濡目染的喜欢上薅草锣鼓。“我七岁开始学艺,十四岁上台演出,25岁出师,至今已近三十年。”杨再高说。

都说兴趣是最好的老师,虽然身形瘦削,但丝毫不影响杨再高的现场表演。他歌声嘹亮,无论是薅草锣鼓,还是花灯、山歌,他都爱,也都能信手拈来、张口就唱,身体里的能量仿佛用之不绝。“我从上土开始唱,抱着鼓一天喊到黑都不累,可以连唱两天曲目不重复。”

即使没得收入 也要一直做下去

时值农忙季节,杨再高目前正在抓紧时间排练,提及演出情况,他兴高采烈地介绍着演出时农户高涨的情绪,自己对演出非常满意。但话锋一转,“我们去打闹没有经费支出和收入,所以一些人是不愿意去的。”

艰苦的条件,清贫的生活,以及队友为生活所迫外出务工,都曾让杨再高为难过。为了生计,自己的这些本事只能作为业余爱好,但却不曾磨灭他几十年如一日对薅草锣鼓的热爱。

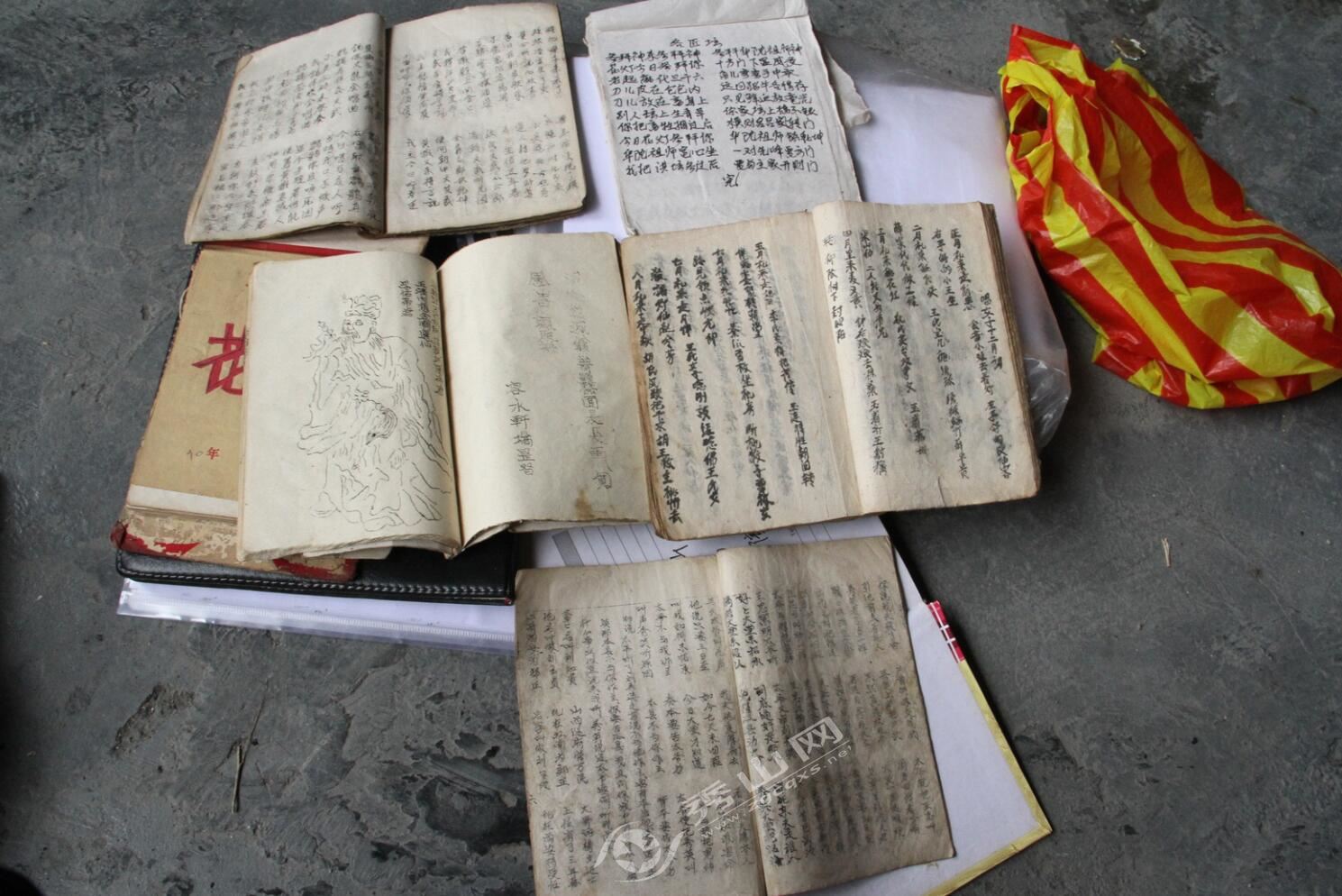

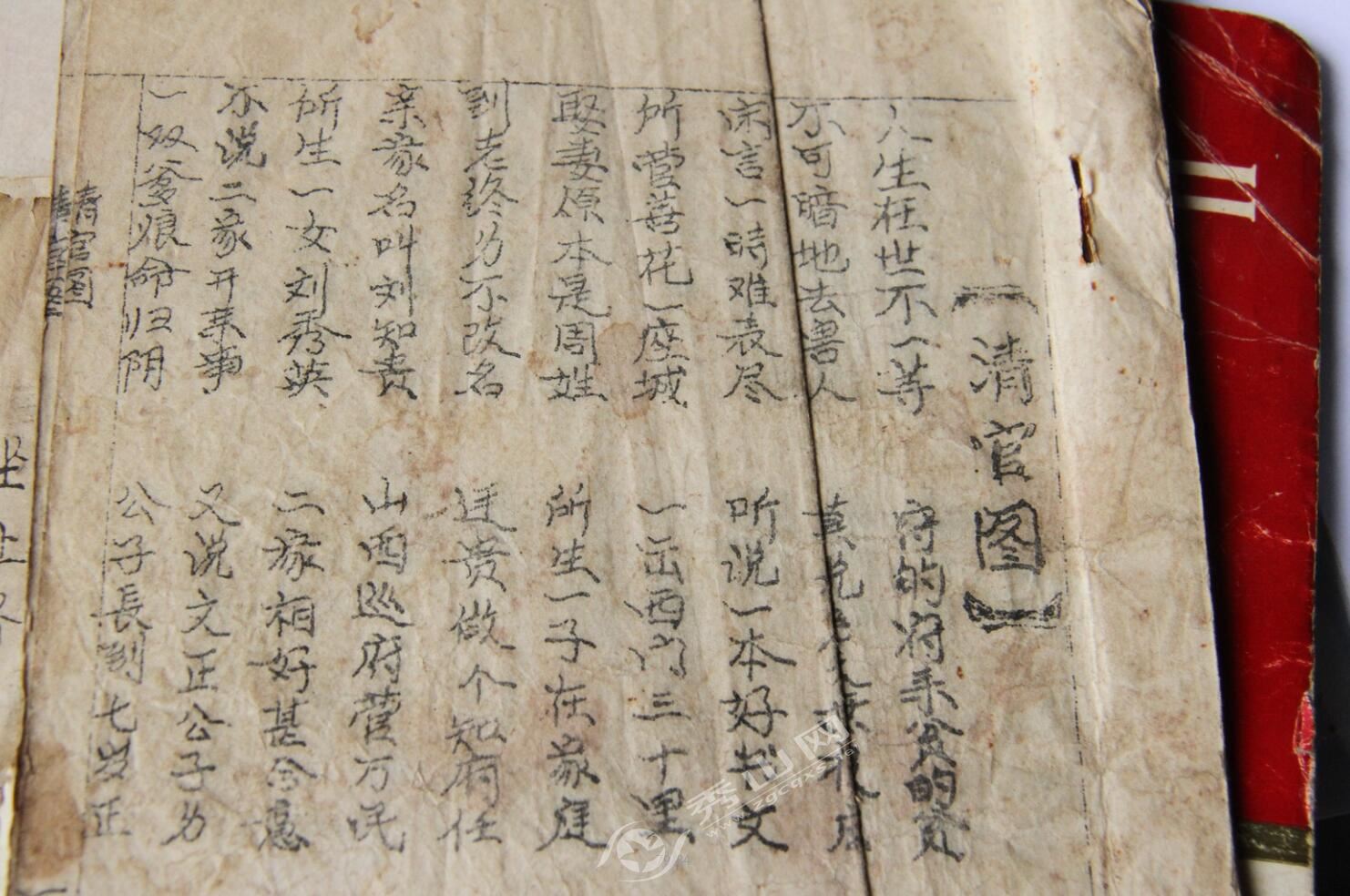

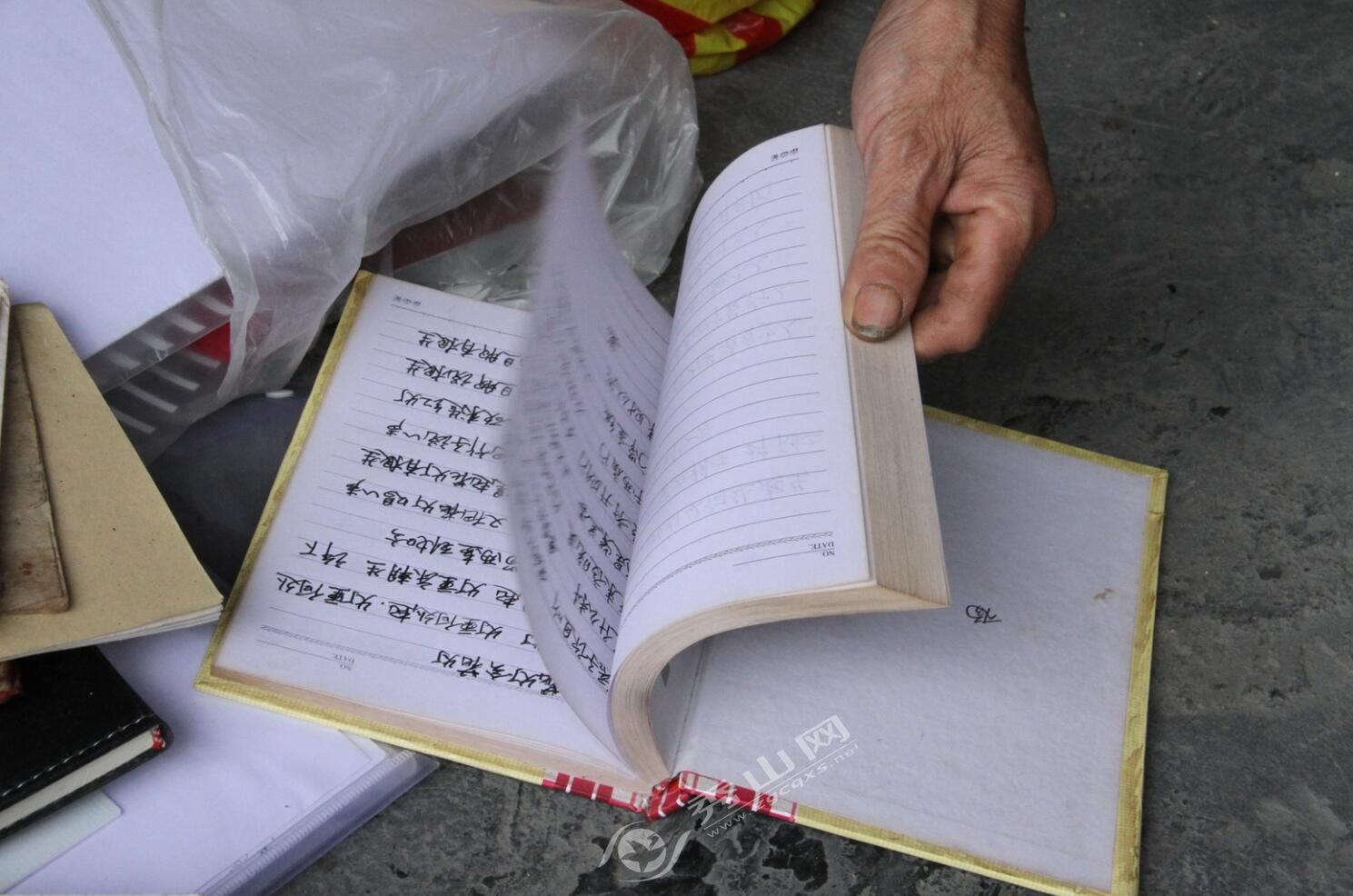

每当空余时间,杨再高总会拿出记录着薅草锣鼓、花灯等曲调的宝贵书籍。一次又一次的翻阅,很多书籍已经残破不堪,字迹模糊,但里面的内容却早已被杨再高牢牢记在心里面。

今年杨再高已经55岁了,说起薅草锣鼓,他骄傲地说:“虽然很多人不愿意学这个,但我家属还是很支持我继续做。”据了解,杨再高的家属米玉莲今年53岁,自两人结婚后,渐渐跟随杨再高学习起薅草锣鼓来,现在也经常一起外出演出。

要将它传承下去 发扬光大

“我目前有五个徒弟,虽然他们技术还不是很全面,但只要想学,我都会将肚子里装着的东西,通通都传给他们。”面对传授技艺的难题,杨再高深知薅草锣鼓的号子类型和曲目繁多,字同音异,歌词记录不全,自学难度高。

于是,杨再高结合时下流行趋势,采取了“手机+书本”教学模式,用手机将自己喊的号子录音,让徒弟结合书本上的歌词练习。同时注意培养徒弟的单独演出能力,鼓励徒弟上台演出和参与比赛,自己在旁指导。目前已有两个徒弟顺利出师,能够单独出演。

近年来,随着我县日益重视发掘和保护全县范围内优秀的传统文化,那些深藏山村里的歌声日渐走出大山。对此,目睹了村里民俗传统兴衰的杨再高,心里振兴传统民俗的想法也愈发强烈。随着儿女相继成人,生活负担逐渐减轻,他终于有机会干点自己喜欢的事。

2012年,杨再高在村里牵头组建起了一支专门进行民俗表演的文艺团队。从最初的三个人,到如今的三十余人,杨再高成功带出一支民俗表演团队,把深山里原滋原味的民间艺术搬上了广阔的大舞台。“不管重庆、贵州、沿河、湖南,我们都去表演,比过赛。观众的反应太大了!都说我们做得好!”

情不知其所起而一往情深,薅草锣鼓对杨再高来说,已不仅仅是一种爱好,更是生命中不可或缺的精神食量。2017年9月,杨再高被确认为重庆市第五批市级非物质文化遗产项目“秀山县薅草锣鼓”代表性传承人。同年,获评全国“文化志愿服务典型个人”。

杨再高说,薅草锣鼓是祖祖辈辈传下来的,代表了民族地方特色,这是老班子遗留下来的成绩,为了祖祖辈辈不失传,他要让薅草锣鼓一代一代地传承下去。

(记者 田茜)