编者按:

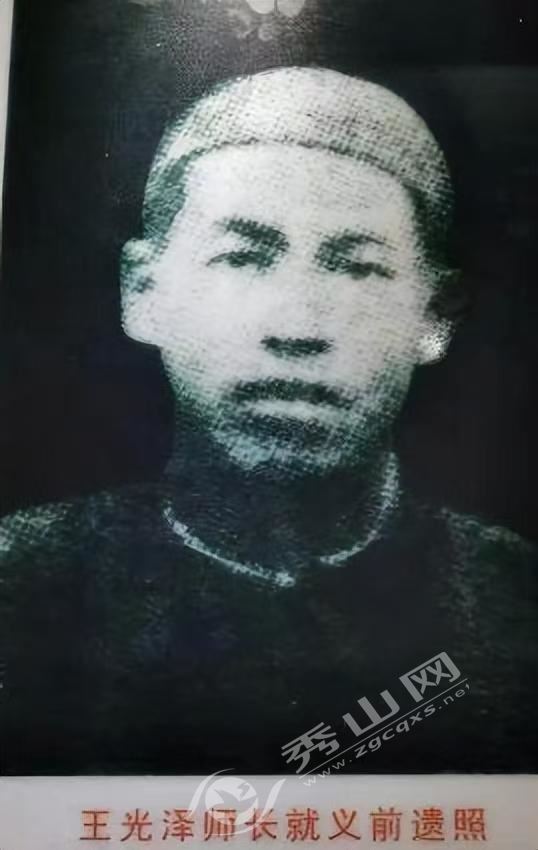

1934年10月下旬,作为中央红军长征先遣队的红六军团在任弼时、肖克、王震率领下与贺龙、关向应领导的红三军在黔东会师。10月27日,两军在酉阳南腰界召开庆祝会师大会后,为配合中央红军西进,决定挺进湘西。为了坚持黔东苏区斗争和牵制敌军,配合红二、六军团的军事行动,任弼时、贺龙决定重组黔东独立师并建立黔东特区,由原红六军团18师53团团长王光泽担任师长,原红六军团政治部宣传部部长段苏权担任黔东独立师政委兼黔东特区书记。

红二、六军团向湘西挺进后,黔东独立师于10月29日由酉阳南腰界向西迂回,以牵制敌人,配合主力东进。

为围剿红军,国民党组织川、黔、湘数省之敌进逼川黔边。黔东独立师历经数十战,成功地牵制了来犯之敌,有力地掩护了主力部队。但在战斗中,部队损失较大。11月12日,师长王光泽、政委段苏权率领三个独立团600多人,进抵梵净山坚持战斗。

在梵净山经过10余天的作战,黔东独立师损耗较大,几乎弹尽粮绝。鉴于已完成牵制敌军的任务,王光泽与段苏权决定率队突围,去湘西寻找红军主力。11月24日杀出重围,25日进入秀山县兰桥,行至邑梅,遭遇激战,段苏权脚骨负伤,部队散失严重。段苏权在秀山雅江为不拖累部队前进,选择就地安置。王光泽带领独立师余部近300人向秀山川河盖进发。28日清晨,在川河盖大板场遭遇地方民团伏击,面对浓雾弥漫、道路不清、弹尽粮绝、敌强我弱的实情,为保存革命的有生力量,师长王光泽与团长秦贞全决定部队分散突围。

王光泽乘着浓雾,只身一人从川河盖来到涌洞乡抗家溪村民吴荣友家。吴荣友一家冒死留宿王光泽两个晚上。

为感谢吴荣友一家对自己的掩护,急着到湖南寻找红军主力的王光泽临别时,赠送给吴荣友一把大刀作为信物。1960年,吴荣友老人去世。去世前,他嘱咐妻子邱银秀,一定要将这把“宝刀”交给大儿子吴华兴保管,等到合适的时机,再把它捐献给国家。

吴华兴从母亲手中接过“宝刀”,一直把它当成“传家宝”珍藏至今……

一件“传家宝” 几代红色情

在重庆市酉阳自治县林业局退休老干部吴华兴家,有一件“传家宝”。

吴华兴老人首次对外展示他家珍藏了90年的宝刀。汪登平 摄

每到清明时节,吴华兴老人总要从枕头下取出这件用红绸包裹的“传家宝”,并带上家人,来到位于龙潭古镇的王光泽烈士墓前,为烈士献上鲜花,并深深地三鞠躬。

得知吴华兴老人家里有这件“宝贝”,我们与原酉阳红色景区管委会主任、县委党史研究室主任白明跃,秀山党史办主任白胜文及酉阳公安局文史编辑办主任袁宏等一道,专程采访了吴华兴老人。

藏刀九十载 当做“传家宝”

得知我们来访,已逾鲐背之年的吴华兴老人早早就打开了房门。

来到他家,我们表明了来意,吴老兴冲冲地走进卧室,从枕头底下拿出一个用红绸包裹的条状物,双手捧着它慢慢走出来,郑重地放在茶几上。他在沙发上坐定后,颤抖着双手,一层层地打开红绸,一把寒光闪闪的大刀便呈现在众人眼前——

吴华兴老人一家90年所保存的红军黔东独立师师长王光泽赠送的大刀。汪登平 摄

大刀长76厘米,刀身长50厘米,刀面上有些许红褐色的锈迹;刀把长21厘米,刀环5厘米,均用红绸紧裹,汗渍和血迹把红绸浸染成暗红色;刀锋处为直角平口,靠近刀背处有一小圆孔;刀刃非常锋利,中间有几处小缺口。用手掂量,足足有3、4斤重。

吴华兴老人说,这是1934年红二、六军团黔东独立师师长王光泽自队伍被打散后,从川河盖撤退到他家躲避时送给父亲吴荣友的临别信物。

吴华兴老人反复摩挲着这把在他家珍藏了90多年的宝刀,激动地说:“你们看,这刀刃上这些缺口和这刀把绸缎的颜色,不知它喝过多少敌人的鲜血,砍飞好多匪徒的头颅!”

吴华兴老人在家人的陪伴下回到老家秀山原涌洞乡(现涌洞镇)寻访。汪登平 摄

血洒川河盖 投宿抗家溪

随着吴华兴老人的回忆,红二、六军团黔东独立师师长王光泽血洒川河盖、雨夜投宿吴华兴老人家的情景浮现在我们眼前——

那是1934年11月28日晚,迷雾笼罩川河盖。抗家溪畔,一座茅屋里透出微弱的灯光,火铺上,炉火忽明忽暗。

突然,传来犬吠。随后,一个声音在门外急切地问道:“主人家,我是过路客,遭遇了匪徒,能不能借个歇?”

吴华兴老人的父亲吴荣友见客人满脚泥巴,浑身湿透,满脸疲惫,手里还握着一把大刀,他来不及询问这位不速之客的身份,便将客人引进了屋内。

吴华兴掰着指头掐算王光泽在他家的年月。汪登平 摄

来客警惕地打量四周,看着他家单村独户,三间茅草房挤着5口人,四周连一块木板都没有,全用苞谷秆夹着,穷得连“家徒四壁”都算不上,一看便是穷苦人家。于是,他坐上了火铺,悬着的心也放下了。

吴荣友见来客身材魁梧、目光坚毅、面容慈善,便从屋外抱来一抱桐子叶添进火塘,桐子叶噼里啪啦,火苗直窜。

大个子伸出双手一边取暖,一边烘烤衣服,他说自己是从湖南来秀山做工的木匠,遭遇了土匪,特意来躲避。

说到匪患,恰好戳到了吴荣友的痛处,他说自家以前在涌洞街上居住,后来遭遇兵灾,经历了“三烧涌洞”之痛,自家房屋也被田百谷(国民党匪徒)烧了,只得逃到离街两公里的抗家溪来搭三间茅草房……

吴华兴老人与县党史办工作人员和县公安局干部共翻阅红色史书。汪登平 摄

吴华兴老人介绍,自己母亲名叫邱银秀,当时为这位客人煮的是苞谷面和红苕“两合饭”,客人一边吃饭,一边夸主人家大方仁义。

看着客人吃饭,当时才4岁多点的吴华兴(生于1930年),还吵着找这位陌生叔叔要红苕吃呢!

客人见主人是贫苦人,遭受地主残酷的剥削和国民党匪徒的多次祸害,便不再隐瞒自己的身份,说自己是共产党,是红军,是专门“打富济贫的!”因自己的部队在川河盖被国民党匪徒打散,不得已才来他家躲避。

听说是红军,吴荣友一家一下子就和他亲热起来。

当晚,吴荣友一家冒着窝藏“共匪”的死罪,找来一床烂棉絮,把红军隐藏在自家的猪圈楼上,并让其父亲吴秀重和他睡在一起,为这位红军放哨。

临别赠大刀 动员当红军

连续几个小时的休息和补给,这位大个子红军的体力渐渐恢复起来,精神也更加饱满了。

第二天晚上,大个子红军和吴荣友一夜密谈。

这位红军向吴荣友宣传了共产党的《十大纲领》及全国的革命形势,还说“天下穷人是一家!”要“打土豪、分田地!”“红军同情穷苦人,队伍里面各种人都有,但多半是以前挑脚抬轿的……”客人不厌其烦地动员吴荣友参加红军。

酉阳党史办、秀山党史办等人员与吴华兴老人父女合影。汪登平 摄

吴荣友以父母年迈,子女尚幼为由,谢绝了红军的好意。

红军体谅到吴荣友家庭的难处,从行李中抽出一把大刀,双手奉送给吴荣友,并郑重地说道:“感谢你们一家的救命之恩,这把刀是我的‘随身宝’,我把它送给你作为信物,你们今后可以拿着它来找红军……”

红军还说,他的部队在川河盖被打散后,敌人一定会加强对这一带的搜索,为了免除吴荣友一家“通共”的嫌疑,他必须尽快离开这里,赶到湖南去找到贺龙的主力部队。

临行前,红军顺手从锅底抹了一把锅烟灰,在脸上搓了几把,算化了装。

吴荣友拿出一套自己的旧衣裤让红军穿上,还为他准备了一个背篼,背篼里装了半背红苕和一提辣椒。一直将他送到涌洞与里仁交叉处的上川,这才依依不舍地分了手。

临别时,红军小声说道:“吴大哥,你一定要严守秘密,一定要保存好这把大刀,要相信红军队伍一定会打回来……”

受严刑拷打 绝不透风声

吴华兴老人说,父亲刚回家,10余名乡丁持枪拽刀就来到家中盘查。幸好此前,母亲邱银秀在接受红军赠送的大刀时,把刀壳子放进柴灶孔里烧了,而大刀则拿到屋后坡上,插进稻草垛里掩藏了起来。

乡丁们翻箱倒柜,找到一套红军军装,他们如获至宝,推搡着把父亲捆绑起来,押送到涌洞乡公所。

父亲被抓去乡公所关了好几天,敌人用尽手段严刑拷打,可父亲却不透漏半点风声。国民党匪徒一无所获,最终只得将他放了回来。

遭民团盘查 王光泽就义

没想到的是,大个子红军从秀山境内去湖南途中的上川境内,遭遇当地一伙民团的盘查。

由于这红军的湖南口音很重,民团的头领对他的身份产生了怀疑,二话不说直接就将他带到了永兴乡公所。

不幸的是,乡公所里居然有人认出他来,指认他是王光泽,是红军黔东独立师师长。

民团头领非常高兴,随即将王光泽押解到驻扎在酉阳龙潭的川军第21军第4旅旅长田冠伍部。

田冠伍核实了王光泽的真实身份,将自己的一件皮衣披到王光泽身上,可无论如何威逼利诱,王光泽总是不屈不挠。

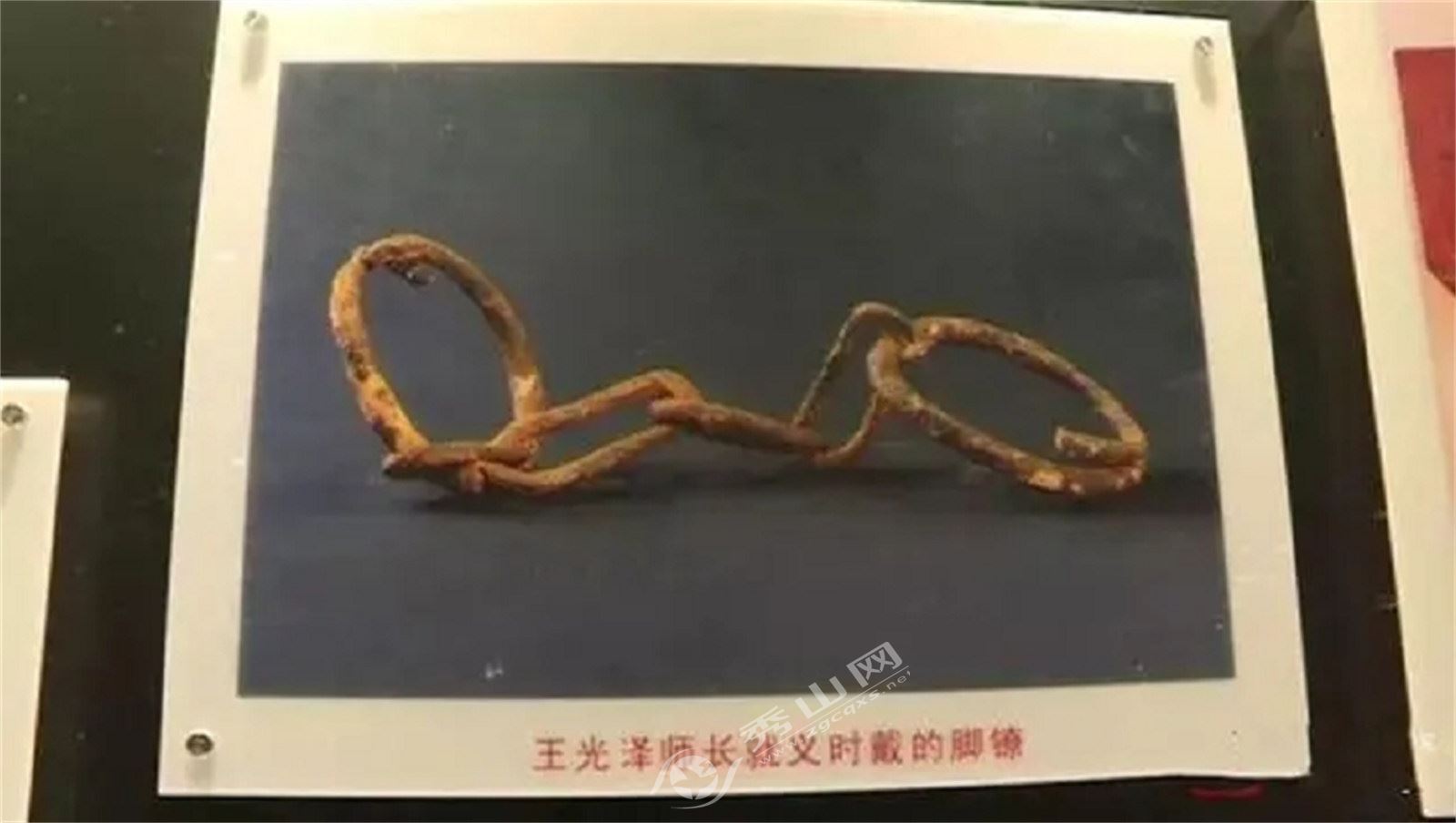

为了防止王光泽逃跑,田冠伍给他上了铁镣,还用铆钉死死钉进脚踝,并于1934年12月21日,在龙潭邬家坡将王光泽秘密杀害。

直到1982年,王光泽被害的内幕才从一位老人的口中得知。在清理发掘王光泽骸骨时,其踝骨上还套着一副锈迹斑斑的铁镣,铁镣上两颗铆钉深深钉进他的左右脚踝……

随后,王光泽被安葬在酉阳县城烈士陵园,后集中安葬在龙潭古镇“酉阳革命烈士墓”。

吴华兴老人这时才得知,赠送给他父亲大刀的大个子红军,竟然是黔东独立师师长王光泽。

心中有大刀 意志比铁坚

吴华兴老人介绍,1949年11月7日,秀山解放。此后,他积极参加“征粮”“清匪反霸”“三反”“五反”“互助合作”等运动。1952年到酉阳地委参加培训后入党,在酉阳大溪、兴隆等地工作,历任区公所农会干事、团支部书记、公安特派员、区委副书记、区长、林业局副局长等职。

吴华兴老人说,解放后,父亲本可以拿着这把大刀去找当地党委政府寻求照顾,谋求一份体面的工作,但父母诚实本分,没有向当地政府提出任何条件,他们守口如瓶,一直将这把大刀珍藏在枕头底下。

1960年,吴华兴在兴隆区任公安特派员期间,父亲去世,母亲郑重地将这件用红绸包裹的“传家宝”交到他手中,一家人冒死掩护红军的故事才逐渐清晰。

吴华兴老人说,正是因为珍藏着这把大刀,心中有了对美好生活的憧憬,工作中铸就了王光泽一样钢铁一般的意志。此后,他无论在乡头、城里工作,总保持着积极向上的昂扬斗志和朴实谦虚、一诺千金的品格。

伫立于川河盖上的革命烈士是纪念碑。鲁诗勤 摄

捐献“传家宝” 红军情永传

吴华兴老人说,这把宝刀跟随自己和父亲90年,走过了战火纷飞的峥嵘岁月,见证了国家从一穷二白到伟大复兴的伟大历程。

他说,正因为家中珍藏了这把大刀,保存着红色基因的熏陶,解放后,每到“建军节”,母亲都要扎布鞋、缝垫底,积极参加拥军活动。而自己婚后,妻子担任妇女主任,也积极开展拥军爱民活动;同时,自己一家三代大多都入了党,女婿和外孙还当上了光荣的人民警察。

如今,吴华兴老人已90多岁,他想将这把大刀捐献给革命军事博物馆,让这把大刀得到更好的保存,让红军为穷苦人民打江山的故事永远传播下去,让拥军爱民的“鱼水深情”得以发扬光大。

(汪登平 杨承军 龙秀莉 文/图)